Популярное

Полезные советы

Важно знать!

1,1-диметилгидразин

Иприт: последствия, формы поражения ядовитым газом

Основное действие иприт оказывает на глаза, дыхательные пути, кожу. Если отравляющее вещество распыляется в форме газа, то воздействие газа иприта на...

Читать далее

7 безобидных повседневных вещей, которые могут нас убить

10 очень откровенных фильмов о любви и страсти

29 февраля: какой знак зодиака — рыбы

5 грандиозных тайн, раскопанных археологами на алтае

8 ноября

15 способов нарисовать мультяшную и реалистичную мышку

6 фильмов про алтай, которые стоит посмотреть

1 рубль 1961 года. цена и разновидности

7 уровней иерархической пирамиды американского социолога маслоу

Рекомендуем

Лучшее

Важно знать!

2020 год

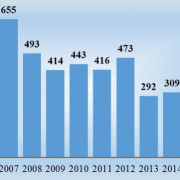

Каким будет високосный 2020 год

Еще с давних времен в народе закрепилось чувство острой нелюбви к високосному году. Люди стали замечать, что такие годы оставляют по себе дурную славу. Происходят природные...

Читать далее

10 интересных фактов о марианской впадине — самом глубоком месте на земле

5 лучших торговых марок красной икры по мнению роскачества

9 полезных свойств знаменитого алтайского чая для чистки сосудов

12 августа

11 причин, почему японцы носят маски на лице

20 лет у власти. достижения и провалы путина

7 советов по выбору бани-бочки: виды, преимущества, недостатки

8 лучших сайтов для самообразования: сделайте из себя гения

25 лет без владислава листьева: факты и версии, кто его убрал

Новое

Обсуждаемое

Важно знать!

100 рублей чемпионат мира по футболу 2018: новая памятная банкнота

Другие памятные 100-рублевки — общие черты и отличия

Банкнота, выпущенная к ЧМ 2018, не стала первой памятной купюрой современной России. Несколькими годами раньше в Сбербанк и другие кредитные учреждения...

Читать далее

1976 год какого животного в восточном календаре

8 деталей весеннего гардероба женщин после 45 лет, которые освежают образ

15-летние школьницы устроили на камеру секс-насилие над голой сверстницей

7 самых любопытных фактов о взаимоотношениях человека и кошки

1956 год: характеристика огненной обезьяны, совместимость с другими знаками

5 овощей, которые полезнее есть сырыми

18 самых известных спортсменов-геев

5 леденящих душу фактов про обычных крыс

90-е: десятилетие, которое нас объединило 6-я серия — «обратный отсчёт»

Актуальное

Важно знать!

День матери в 2020 году — какого числа праздник всех мам

Конкурсы

Портрет мамы Детям раздаются принадлежности для рисования: карандаши, краски, фломастеры, листы бумаги. Используя свою фантазию, дети должны нарисовать портрет мамы. Готовые работы выставляются...

Читать далее

История дня матери в россии

Выходной или рабочий день 30 декабря 2019 года

День юриста

Новый год 2020: как встречать, что приготовить на праздник

День бухгалтера 2019 в украине: когда и как отмечается

День конституции рк: поздравления с праздником

Влад бумага а4

Год свиньи гороскоп, 2019 год какого животного

Поздравления коллег с днем бухгалтера своими словами

Обновления

Без рубрики

Лучшие виды Москвы: увлекательные экскурсии на вертолете!

Без рубрики

Лучшие виды Москвы: увлекательные экскурсии на вертолете!

Город Москва, как историческая и культурная столица России, предоставляет уникальные возможности для...

Новости барнаула

Новости барнаула

Покровский кафедральный собор

Мы уже знаем, где находится г. Барнаул. Расскажем про еще одну его достопримечательность....

День конституции рф: когда и что за праздник? 12 декабря — выходной или нет?

День конституции рф: когда и что за праздник? 12 декабря — выходной или нет?

Новогодние выходные в РФ 2020

Весь список праздников может не совпадать от одного региона к другому....

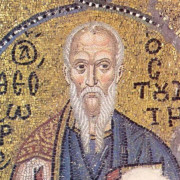

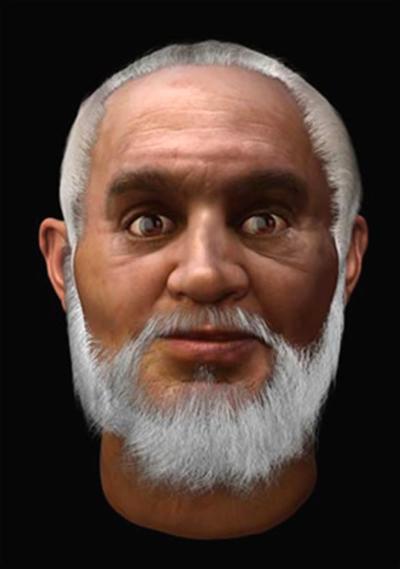

Святой николай чудотворец и николай угодник: в чём разница?

Святой николай чудотворец и николай угодник: в чём разница?

Правда ли, что иконы практически точно передают облик святителя?

Профессор Луиджи Мартино (справа)...

Насколько опасны серые крысы и почему они заводятся?

Насколько опасны серые крысы и почему они заводятся?

Морфология

Длина тела до 275 мм, хвоста – до 195 мм. Хвост короче тела, что особенно характерно для...

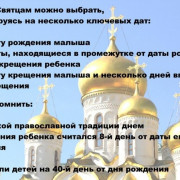

Пасха 2020: как высчитать дату пасхи в 2020 году

Пасха 2020: как высчитать дату пасхи в 2020 году

Как отмечают Пасху в России и мире

К Светлому воскресенью в нашей стране готовятся заблаговременно....

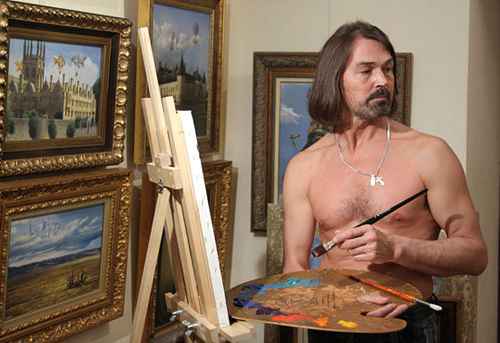

Как похудел сын никаса сафронова

Как похудел сын никаса сафронова

Детство и юность

Никас Степанович Сафронов (настоящее имя — Николай) родился 8 апреля 1956 года (знак...

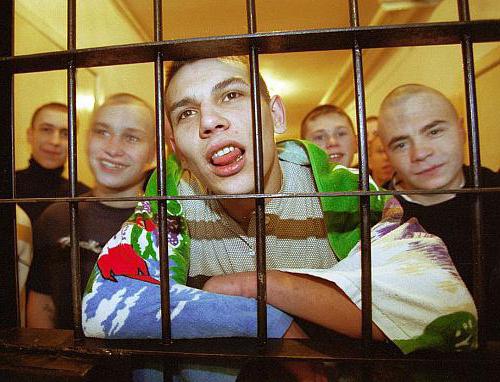

Что значит «ауе»: история, события, расшифровка

Что значит «ауе»: история, события, расшифровка

В кино, литературе и музыке

И всё-таки большинству обычных граждан все эти тюремные реалии знакомы,...

Сандра баллок

Сандра баллок

Биография

Сандра Буллок – одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, владелица собственной продюсерской...

Киномир барнаул

Киномир барнаул

Человек-невидимка

Жанр: фантастика, триллер.Режиссер: Ли Уоннелл.

В главных ролях: Элизабет Мосс, Оливер...

Бэдкомедиан

Бэдкомедиан

Реальная сказка

Ладно, вернёмся ненадолго в светлую эпоху раннего БэдКомедиана, когда удачных обзоров...